| 早朝の冷たい空気を切り裂きながら 甲斐駒に向かって 飛ぶように 坂道を 自転車で駆け下り 着いた先は JRの小淵沢駅でした |

||

おかげで前夜の酔いが残る頭が 少しはスッキリしたような気がします |

||

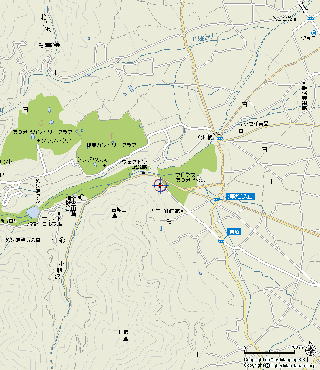

小淵沢から各駅停車で約2時間 松本駅で乗り換えて 電車を下りたのは 大糸線豊科駅 ここに何しに来たかというと 地図にある 山の麓の緑色のエリアが 気になったからでした |

||

|

||

駅前で自転車を組立て 緩やかな坂道を 常念岳を目指して登ります 空は青空 白い雲がぽっかり浮かんでいます |

||

山に向かって坂道を登る 1時間ほどで 休憩 お水が美味しいこと 沢の水ではなく 自販機で130円の水ですよ |

||

烏川渓谷の奥深く入り込むと 目指していた 常念岳は 山の影に隠れ 変わって 見えてきたのは 蝶ヶ岳 |

||

常念岳の登山口までの道は 土砂崩れのため 通行止め ここから渓谷沿いに 下ります ああ 良かった ホッ |

||

常念山麓 須佐渡キャンプ場 きれいに整備されていますが キャンプする人は 少ないようです おまけに クマ出没中では 来る人は いないと思います |

||

登山客相手か リゾート客相手か 山奥に こんなデッカイ ホテルがあるのを見たら 誰でも引いてしまうというものさ 小じゃれたコテージなんかもありますが たったの7棟じゃ 皆さんを 満足させるのは 難しそうです |

||

キャンプ場の周りは 烏川渓谷のきれいな流れがあります 早く流れたり 淀みになったり 遊歩道に沿って 変化に富んだ 流れが続きます |

||

キャンプ場の良し悪しを判断するのは やはりトイレでしょう こんな木造の(靴を脱いで入るのだ)きれいなトイレが かなりの数 建てられていました おまけに シャワー付トイレだよ もちろん使ってみました |

||

近くには 北アルプスを世界に紹介した ウエストン牧師の像がありました 訪れる人は少ないようです |

||

次に向かったのは 国立アルプスあずみの公園 さすが国立だけあって 周りは柵と流れで囲われ 来る人を寄せ付けない 厳しさがありました 入園料400円も 高いハードルです もちろん 入ってはいません |

||

山を下り あずみ野を散策します ご存知 道祖神 いきなり たくさん出てきました |

||

なにやら新しそうに見えましたが 傍の石屋で作られたもののようです |

||

中には古くからこの地にあるような 年季の入った道祖神も見ることが出来ました |

||

さて次は 白馬の方に向かって 自転車の向きを変え あずみ野アートロードを目指します |

||

おそば屋さんの駐車場 もちろん満車 店先には 順番を待つお客の行列が ぎょっ!! なんのこっちゃ |

||

ギャラリー牧ヶ原 と 安曇野アートミュージアム ここでは 何やらガラス工芸展みたいなものを 催していました |

||

同じ敷地にある お蕎麦屋さん 長寿庵 なんと日本橋かやば町とありました 本場の地に 乗り込んでくるとは 大胆ですね しかし 行列は ありませんでした |

||

八面大王の足湯 チョッと一休み 八面大王とは? とお思いの あなた ちょっと寄り道してください |

||

八面大王の足湯はここ穂高温泉郷の 入り口にあります そしてここから アートライン ジャンセン美術館 開館中ですが 入館せず |

||

山の残雪に 白馬や 爺さんや 蝶の形が 現れないため 田んぼに水は張られていても 田植えは 未だのようです |

||

古民家「曽根原家」 庄屋の家だそうです 17世紀後半ごろの建物で学術価値が高い と書いてありましたが 中は見ていません |

||

碌山美術館 穂高出身の彫刻家 萩原碌山の作品が展示されている らしい |

||

穂高の町にある 道祖神 と 町外れにある わさび田 |

||

澄んだ流れと 点在する わさび田 なんとなく落ち着ける 風景です |

||

早春賦の歌碑 ボタンを押すと オルゴールのメロディーが流れる 仕掛けが 現地にはありましたので 当HPにも 付けてみました  |

||

「水色の時」道祖神 よく旅雑誌で紹介されているやつです |

||

穂高町役場にも 道祖神があります デッカな看板のようでもあります 穂高神社は古く荘厳な造り パワースポットと言うのでしょうか 身が引き締まる気がします |

||

山に雲がかかり あっちは雨だな 山おろしも強くなったので 駅に避難 帰路に着くことにしました 穂高の町は 道祖神の町といっても良いほど 新旧 沢山の道祖神がありました |

||

久しぶりの お約束の味は やはり最高 スーパーあずさ にも乗れたし ・・・・・・・・ |

||